2023.07.14 奥多摩の向こうには何がある? 東京の「水のふるさと」丹波山村のささら獅子舞

東京最西端の自治体として知られる、奥多摩町。青梅線の終点でもあり、近年では「東京アドベンチャーライン」という愛称がついています。

当ブログでも、こちらの記事で一度奥多摩を紹介しており、その時は奥多摩湖などを取り上げています。しかし、奥多摩湖のさらに先まで路線バスが続いているのを、ご存知でしょうか。

そこで今回は、奥多摩発の路線バスの終点・丹波山村と、毎年7月中旬に開催される「ささら獅子舞」をご紹介したいと思います。2023年は7月15日(土)・16日(日)を予定している、ささら獅子舞。当日の様子を、2022年の写真でお送りします!

奥多摩湖のさらに先へ。東京の”水のふるさと”丹波山村とは

今回ご紹介する山梨県丹波山村(たばやまむら)は、奥多摩町の西に隣接する自治体で、人口は500人程度。山梨県の他の自治体への公共交通機関はなく、東京側のみ路線バスが通じているという、少し変わった特徴を持っています。まずは場所を地図で確認してみましょう。

ご覧の通り、奥多摩湖のさらに上流にあり、東京の”水のふるさと”ともいえる場所に位置しています。

東京都水道局の事務所も村内にあるなど、都民にとっては重要な場所、というわけですね。また、丹波山村の「たば」は東京西部の「多摩」と同じ由来と言われており、丹波山村は東京の文化のルーツの一つ、という側面もあります。

それでは、私たちの飲み水と文化の源泉へ、行ってみましょう。

奥多摩駅からバスで1時間弱。東京アドベンチャーラインの真の終点への旅

本日のスタート地点、拝島駅へとやってきました。新宿駅からはJR中央線、青梅線と西武鉄道でアクセス可能ですが、西武の方が割安なので西武で。

西武拝島線はここが終点のため、JR青梅線に乗り換えます。駅の規模の割に妙に広々とした通路を通ってJRの乗り場へ。

拝島駅からは五日市線と青梅線が出ており、休日のホリデー快速は拝島駅で2方面に分離します。JRで来る方は乗車位置にご注意を。

青梅線の車窓。拝島駅周辺は住宅街ですが、青梅駅を過ぎたあたりから急に山が深くなります。東京アドベンチャーラインの魅力の一つですね。

奥多摩駅に到着。鉄道はここまでで、駅前からバスに乗り換えます。

駅の目の前にあるバス乗り場。都心から気軽に来れるため、休日は行列ができていることも。

2番のりばから丹波ゆきの路線バスに乗車。

途中、以前紹介した奥多摩湖を経由します。

奥多摩駅から走ること約1時間弱、終点の丹波に到着しました。写真は2022年のものですが、今は新しい役場が完成しています。

丹波山村の人口は約500人。奥多摩湖に注ぐ丹波川のほとりにある、小さな村です。多摩川のような大きな川も、その始まりは山あいの清流だと思うと、しみじみとした気分になりますね。

村内には道の駅もあるのですが、村の規模もあってか観光地としての見所は少なめです。やはり、祭りの時期に合わせて訪れる方がオススメでしょう。ここからは、丹波山村の夏を彩る祭りの一つ「ささら獅子舞」を紹介します。

関東地方に残る3人獅子舞の伝統。見る人を強く惹きつけるささら獅子舞の魅力

日本に数千種類あると言われる伝統芸能・獅子舞。複数人で一頭の獅子を動かす「むかで獅子」は、祭りの出し物としてよく見かけますね。丹波山村の獅子舞はそれとは趣が異なり、3人組で一人一頭を担当する「三匹獅子舞」に分類されます。三匹獅子舞の魅力は、なんと言っても動きの独特さにあります。普段思い浮かべる獅子舞のイメージとは一線を画した演技は、一度見たら忘れられません。その魅力を少しでもお伝えするために、今回は一部動画も交えてお送りします。

ささら獅子舞当日、会場の一つである川上神社へとやってきました。ささら獅子舞は7月15日に近い土日に開催されますが、土曜は朝から午後2時くらいまでの間に、村内の神社を回る形で獅子舞が奉納されます。今回見ることができたのは川上神社の他、高尾大六天神社、子之神社、そして一番規模の大きい丹波山熊野神社の4箇所でした。その他午前9時くらいに丹波バス停付近でも獅子舞が行われますが、路線バスの始発より早いため前泊かマイカーが必須となります。

川上神社の社殿。小さいながらも大事にされている感じが伝わってきます。

この日は天気が悪かったのですが、カメラ片手にそこそこ人が集まっていました。

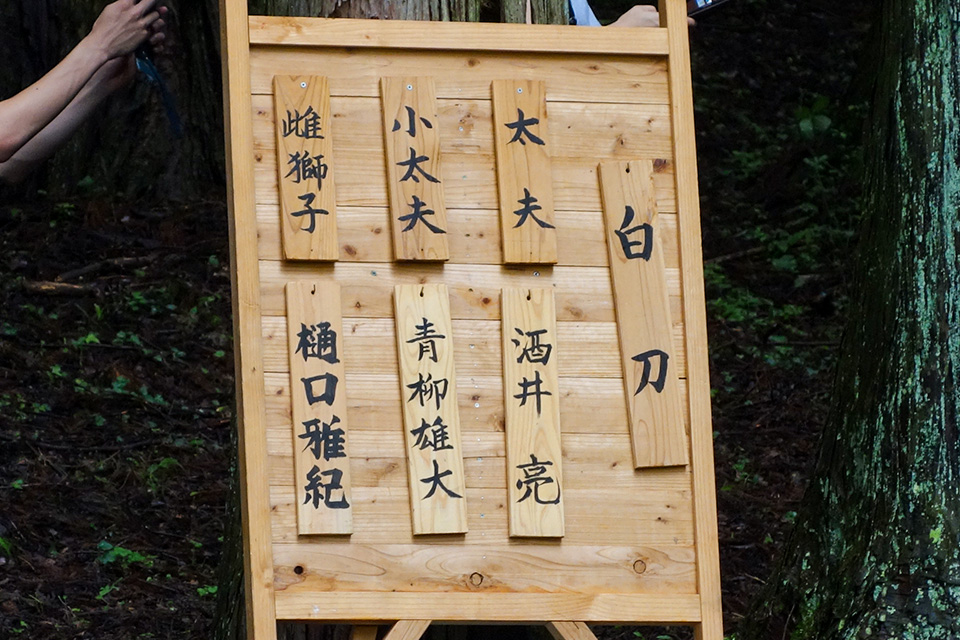

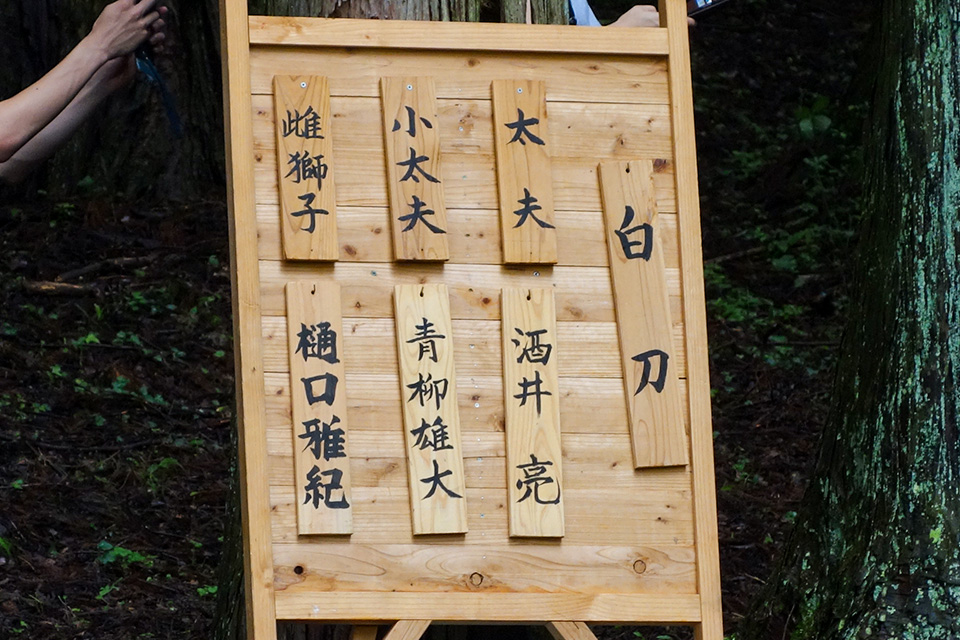

当日の演目。2022年は3年ぶりの開催ということもあってか、4社全てで「白刀」という演目でした。この辺りは年によって変わってくるかもしれません。

前述のとおり、丹波山村の獅子舞は「三匹獅子舞」と呼ばれ、写真のように3人1組で演じられます。三匹の獅子が同じポーズをとっていると、新体操やシンクロナイズドスイミングのような統一感があります。

そして、丹波山村の獅子舞を何よりも特徴づけているのが、その動き。直立したまま上半身を大きく振る動きが随所に入ります。上のGIFを見ていただくと「シンクロナイズドスイミングのような」という比喩も、納得いただけるのではないでしょうか。

獅子の被り物も衣装も総じて地味めな分、動きの独特さが引き立ちます。これは写真を撮りたくなりますね。

導入部の舞が一段落したところで、和装姿の演者が入場します。2名とも刀を差していて同じ服装です。

その後は獅子たちと大立ち回り。なかなか激しいアクションです。

時折、刀を担ぐような動きや、ステップを踏んでいるようなシーンも。全て意味があるはずですが、情報が少なく推測が難しい部分も。獅子舞に詳しい方なら色々と語れそうですね。

ちなみにささら獅子舞の「ささら」とは、上の写真右側にいる花笠姿の方が持っている楽器を意味します。会場の四方に立って、曲に合わせて打ち鳴らす役を担います。

しばらく経つと、再び獅子が主役に。上半身を振る動作をもう一度行います。

それ以外にもジャンプやストレッチのような動きも。なかなかユニークですが、運動量はかなりのもの。演者さん、大変だろうなあ……と思えてきます。

演技自体は、全体で15分くらいでした。最後の方は「がんばれ」という声もちらほら。雨の中お疲れ様です。

後片付けが済んだら次の会場へ。

一応、移動用のバスも来ていましたが、皆さん歩きですね。

次の奉納場所となる、高尾大六天神社へ。

社殿には既に獅子頭の用意が。ちなみに3種類全て顔が違います。どうやら左は太夫(黒)、中央は雌獅子(朱)、右は小太夫(茶)を意味しているようです。

普段は人気が少なそうな神社さんでも、祭りの時には高揚感というか、エネルギーが集まっているような感じがするから不思議です。

シャッタータイミングが良かったのか、空飛ぶ獅子が撮れました。

演目が同じなので、動きの基本は一緒ですね。

余裕があれば、どの獅子がどの役割を果たしているのか追ってみるのも良さそうな。お疲れ様でした。

2社目が終わった段階で昼休憩になったので、市街地へ。

2022年7月にオープンした、「TABA CAFE」で一休み。

古民家をリノベしたと思しき内装で、庭もなかなか素敵です。

メニューは軽食系が多いですね。丹波山村はレストランが少ないので、ここで済ませるのもアリかと。

今回は飲み物だけにしました。いや〜、いい雰囲気ですね。

ちなみにカフェには2階もあり、そちらでは七ツ石神社の狼信仰を基にした「青い夜の狼たち」という絵本を売っています。関連グッズもいくつかあるので、気になる方はリンクから。

その他、1階にはギャラリースペースも。紅葉のシーズンだと、また違った写真が撮れそうですね。

3つ目の神社さんは車道に面した「子之神社」。時々見かける、参道が道路で寸断されたタイプの神社でしょうか(違ってたらすみません)。

演目は道路側で行われます。演技中、目の前を車が何台も通り過ぎます。

雨にも負けずに上半身を振る獅子たち。

角度次第では、Choo Choo TRAINのグルグルダンスのようなカットに。

一番右の獅子のポーズが、いかにも「演技です」という感じがして、個人的にお気に入りの一枚です。

雨足の強まる中、無事終了。残すはあと1社ですね。

最後の奉納場所となるのは、村の中心部に一番近い「丹波山熊野神社」。会場の広さや準備度合いからして、メイン会場と言っても良いでしょう。

演者の皆さまの入場。花笠姿がいいですね。

社殿は階段の上にありますが、獅子舞は階段下の広場で行われます。社殿からは、ちょうど見下ろす位置ですね。

これで最後とばかりに、演技にも熱が入ります。

振り向いた一瞬をパチリ。なかなか躍動感のあるカットに。

そのまま時代劇の殺陣に使えそうなくらい気合いの入った立ち回りが繰り広げられます。

最後は皆さんでストレッチ(ではないと思いますが)をして終了。演者の方には飲み物が振る舞われました。

これにて土曜のささら獅子舞は終了。帰る前に道の駅たばやまに寄ってお土産探しも。

最後はバスで奥多摩駅に到着。お疲れ様でした〜。

今回は奥多摩のさらに先にある”東京の水のふるさと”丹波山村と、7月中旬に行われる「ささら獅子舞」をご紹介しました。三匹獅子舞は比較的小規模なコミュニティで行われていることが多いため、普段なかなか目にする機会がないかもしれません。もし丹波山村のささら獅子舞に興味を持たれた方は、奥多摩湖からさらにもう1歩、足を伸ばして見てはいかがでしょうか。

同じ地域の記事

2023.07.14奥多摩の向こうには何がある? 東京の「水のふるさと」丹波山村のささら獅子舞

2023.07.14奥多摩の向こうには何がある? 東京の「水のふるさと」丹波山村のささら獅子舞 2022.08.26富士山の夏を締めくくる天下の奇祭! 2kmにわたる松明が圧巻の「吉田の火祭り」

2022.08.26富士山の夏を締めくくる天下の奇祭! 2kmにわたる松明が圧巻の「吉田の火祭り」 2021.10.05大地震わす四尺玉! 思いを伝える新潟・片貝町の奉納花火

2021.10.05大地震わす四尺玉! 思いを伝える新潟・片貝町の奉納花火 2020.11.29新潟一の神社で極上の紅葉を楽しむ! 新幹線+乗り換え1回で行ける弥彦公園のもみじ谷

2020.11.29新潟一の神社で極上の紅葉を楽しむ! 新幹線+乗り換え1回で行ける弥彦公園のもみじ谷 2020.04.19桜と富士山と五重塔。去年の写真で追体験する、新倉山浅間公園の春(2)

2020.04.19桜と富士山と五重塔。去年の写真で追体験する、新倉山浅間公園の春(2) 2020.04.18桜と富士山と五重塔。去年の写真で追体験する、新倉山浅間公園の春(1)

2020.04.18桜と富士山と五重塔。去年の写真で追体験する、新倉山浅間公園の春(1) 2019.08.26青春18きっぷを超えた? 最強最安の「えちごツーデーパス」で行く予算1万円の新潟夏旅行(4)

2019.08.26青春18きっぷを超えた? 最強最安の「えちごツーデーパス」で行く予算1万円の新潟夏旅行(4) 2019.08.13青春18きっぷを超えた? 最強最安の「えちごツーデーパス」で行く予算1万円の新潟夏旅行(3)

2019.08.13青春18きっぷを超えた? 最強最安の「えちごツーデーパス」で行く予算1万円の新潟夏旅行(3)最近の記事

2023.08.02日本一の大灯籠が街を練り歩く! バスケと木材の町・能代市の夏を彩る「天空の不夜城」

2023.08.02日本一の大灯籠が街を練り歩く! バスケと木材の町・能代市の夏を彩る「天空の不夜城」 2023.07.14奥多摩の向こうには何がある? 東京の「水のふるさと」丹波山村のささら獅子舞

2023.07.14奥多摩の向こうには何がある? 東京の「水のふるさと」丹波山村のささら獅子舞 2023.05.23川崎市の隠れた夜景スポット? 京浜工業地帯が一望できる東扇島の「川崎マリエン」

2023.05.23川崎市の隠れた夜景スポット? 京浜工業地帯が一望できる東扇島の「川崎マリエン」 2023.02.03日本一おもろいお寺!? 1400年の歴史を持つ大阪・平野郷のルーツ「全興寺」と昭和レトロの街並み散策

2023.02.03日本一おもろいお寺!? 1400年の歴史を持つ大阪・平野郷のルーツ「全興寺」と昭和レトロの街並み散策 2023.01.11瀬戸内海の「ウサギの島」が辿った紆余曲折の歴史とは? 徒歩での散策が楽しい広島県・大久野島の魅力

2023.01.11瀬戸内海の「ウサギの島」が辿った紆余曲折の歴史とは? 徒歩での散策が楽しい広島県・大久野島の魅力 2022.08.26富士山の夏を締めくくる天下の奇祭! 2kmにわたる松明が圧巻の「吉田の火祭り」

2022.08.26富士山の夏を締めくくる天下の奇祭! 2kmにわたる松明が圧巻の「吉田の火祭り」 2022.07.03長篠古戦場を経由する新ルート。東京と大阪を結ぶ高速バス「グラン昼特急号」乗車レポート(後編)

2022.07.03長篠古戦場を経由する新ルート。東京と大阪を結ぶ高速バス「グラン昼特急号」乗車レポート(後編) 2022.06.22長篠古戦場を経由する新ルート。東京と大阪を結ぶ高速バス「グラン昼特急号」乗車レポート(前編)

2022.06.22長篠古戦場を経由する新ルート。東京と大阪を結ぶ高速バス「グラン昼特急号」乗車レポート(前編)